ポップ・シンガーとして独自のスタイルを築き上げている土岐麻子、自身のユニット・FROGのほか、近年では竹達彩奈や花澤香奈といった女性シンガーへの楽曲提供で作/編曲家としても活躍する沖井礼二、そして南波志帆をはじめとするサウンド・プロデュースや、セッション・ドラマーとしても活躍する矢野博康——彼らの名前を持ち出すときに〈元Cymbals〉という枕はもはや不要だが、3人が音楽性を深化させ、野心を膨らませていったのは、Cymbalsで活動していた〈その時〉であったことは間違いないだろう。

「うちのサークルではあんまり語られてなかった『女性上位時代』(ピチカート・ファイヴの91年作)について語ってる人がいる、とは思ってた」(矢野)、「いちばん好きな白人といちばん好きな黒人のレコードを訊いて(笑)。矢野さんが言ったのは、ヴァン・ダイク・パークス『Song Cycle』とスライ&ザ・ファミリー・ストーン『There's A Riot Goin' On』で……〈こいつはイケる!〉と」(沖井)——(bounce 03年6月号より抜粋)。

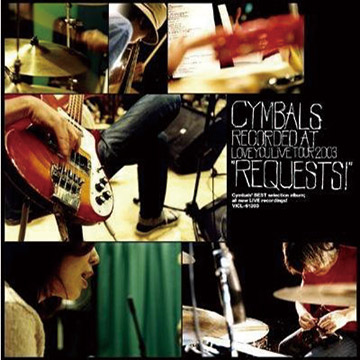

きっかけは、同じ大学に通い、別の音楽サークルで活動していた沖井と矢野が意気投合したところから。その後、就職活動に勤しんでいた後輩の土岐を誘ってCymbalsが結成されるのは97年のこと。翌98年6月にはミニ・アルバム『NEAT, OR CYMBAL!』をインディーからリリース。その1年後にシングル 午前8時の脱走計画 でメジャー・デビューと、快調にディスコグラフィーを更新していきました。前述のエピソードからも窺える通り、彼らの音楽性は60年代のポップスやソウル・ミュージック、そしてそれらをリサイクルしていった洋邦のアーティストたちが背景にあるものでしたが、ルーツを深く突き詰めていくミュージシャンが陥りがちな、知識量に押し潰される感じもなく、持ち前のユーモアセンスとフットワークの軽さで時代と適度に対峙しながら、彼らにしか出し得ないニュアンス、しかしひとつのパターンには収まらない音楽を次々に生み出していきます。そんな彼らも、4枚のオリジナル・アルバムを残して04年に解散。その後の活躍は冒頭に記した通りだ。

今年〈フジロック〉で初来日した韓国のユニット・PEPPERTONESが、影響を受けたアーティストとしてCymbalsの名前を挙げていた……という興味深い話を少し前に聞いたが、Cymbalsが後のアーティストに及ぼした影響はカヴァーやインタヴューでの発言などで顕著な例があまりなく、正直なところ未知数である。しかし、女性ヴォーカルを据えたスタイリッシュなバンドというのは、知らず知らずのうちにでも彼らをリファレンスしていることだろう。

Cymbalsのその時々

『That's Entertainment』 ビクター/Tower To The People(2000)

クールでラヴリーな土岐の歌声を引き立てる沖井のメロディー、そしてスウィンギンでスピード感のある矢野のドラム。ブリティッシュ・ビートやパワー・ポップ、果てはジミヘンまで飛び出すオマージュ精神、それを上回る気取りのなさが人懐っこく、いま聴いてもフレッシュネス滴るファースト・アルバムだ。

『Mr. Noone Special』 ビクター/Tower To The People(2000)

彼ららしいスリリングなポップ・ナンバーを軸に、ジャズや2トーン・スカなど、閃いたアイデアを放り込んでドキュメンタリーの如くまとめ上げた本作。古市コータロー(THE COLLECTORS)、NARGOや沖祐市(スカパラ)らも好助演。暴走と言ってもいいぐらいの広がりを見せたアルバムだが、後の目録からすればまだ序章。

『sine』 ビクター/Tower To The People(2002)

そのタイトルから『Screamadelica』で変幻したプライマル・スクリームを想起させる洒脱なドラムンベース・ポップ“Higher than the Sun”を先行曲とした本作は、エレクトロニックな風合いで染め上げた一大コンセプト作。共同プロデューサーに宮川弾を迎え、矢野が詞曲を手掛ける率がグッと増えた。土岐の歌声もエレガントさを増して。

『Love You』 ビクター/Tower To The People(2002)

しばしの冒険を経て帰還した彼らが、この最終作ではバンド・サウンドに回帰。ヤンチャな演奏にクールなヴォーカルが乗るという初期作を象徴するようなニュアンスはほとんどなく、〈円熟した〉と言っても良い有機的なアンサンブルを聴かせているが、どこを切ってもCymbalsらしさが滲み出ている楽曲ばかりだ。