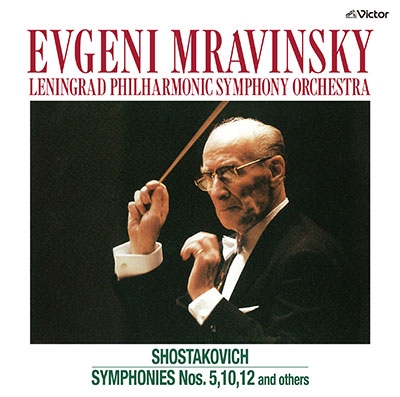

ムラヴィンスキー生誕120年記念第3回発売。JVCデジタルK2HD SACD化企画第2弾!ゴステレラジオ収録の貴重なライヴ音源を最新マスタリングで初SACD化!最晩年のショスタコーヴィチと超絶「ルスランとリュドミラ」を含む小品集他を3枚組で収録。ビクター保有のデジタル・マスターよりK2HDマスタリングを用いて最新でSACD化!

ムラヴィンスキー円熟の境地をSACDで再現!レニングラード放送局のテープ倉庫深く眠っていたムラヴィンスキーの専属エンジニア、シュガル氏秘蔵のマスター・テープから製品化が行われたのが1989年。'60年代から最後の収録記録となった1984年のショスタコーヴィチの第12番まで、それまで出ていなかった音源が突如発売され、リスナーに大きな衝撃を与えました。これらの音源はデジタルでしか保管されていませんでしたが、この機会に、マスター音源を使用してFLAIR Mastering works山崎和重によりビクターが誇るK2の技術を用いて最新でアップコンバート&マスタリングを行い、遂に初のSACDとしてリリースします。

(1/4)

タワーレコード(2023/11/17)

第2回発売のチャイコフスキーの交響曲2曲他(NCS88023)とワーグナー(NCS88025) に続き、今回のゴステレラジオ音源のSACD化企画の最後を飾るショスタコーヴィチ他の3枚組を発売します。ご存じの通り、ショスタコーヴィチはムラヴィンスキーにとって最重要かつキャリアに大きな影響を生涯与え続けた作曲家であり、そのスタートは交響曲第5番の初演でした。ここに収められている3曲の交響曲は、いずれにムラヴィンスキーが初演をした作品であり、普段のレパートリーとして特に第5番は複数の音源が存在します(他に重要な作品は第8番もあり。尚、初演した第9番の音源はなし)。収録日は第10番を除いて最晩年に当たり、特に第12番は最後の音源となっただけにとりわけ重要な記録として位置づけられているものばかりですが、全てステレオであり録音状態もムラヴィンスキーの中では上位に当たりますので、1989年の初リリースからその稀少性は揺るぎないものがありました。第5番のムラヴィンスキーらしい緊張感ある引き締まった表情や、曲の背後を見通すかのような透徹した響きには魂が揺さぶられるようです。尚、録音日も1984年4月4日と、ほぼ最終に属します。第10番は同時期にあるメロディア盤がモノラルのため、この演奏のみステレオということでは貴重です。演奏も第5番に劣らず凝縮度の高いもので、特に第2楽章の速さと統一感、驚異的な合奏力は聴きものです。第12番は初演直後の1961年収録のメロディア盤も良く知られています(ムラヴィンスキーはこの曲を最後に、セッション収録をその後一切拒否しました)。この録音は左右の拡がりは狭いですがステレオ録音ということと演奏に漲るパッションが凄まじく、テンポも速めということもあって魅力的ですが、音質的な面ではこの最後の音源となった1984年4月30日の方に分があるでしょう。序奏は1961年盤より重々しく、この演奏以上にこの部分だけで強烈なインパクトを残す演奏はありません。主部のアレグロに入ってからは独壇場で、特に木管による高速パッセージなど、その完成度の高さと技術力には打ちのめされます。作品としては西側では色々と賛否両論がありますが、ムラヴィンスキーが最後に示したかったのは何だったのでしょうか。あくまで本質的には楽曲に語らせる強固な姿勢が示されているとは言え、第5番に通じる背景を考えさえられる演奏はこの他にはありません。

(2/4)

タワーレコード(2023/11/17)

ショスタコーヴィチ以外の曲では、DISC1にカップリングの「マイスタージンガー」は以前特典盤として収録されていたものです(「タンホイザー」序曲のリハーサルは第2回発売のワーグナーのアルバムに収録)。尚、この演奏はリハーサルとはなっていますが途中で演奏を止めての場面はなく、恐らく通しのゲネプロと思われます(本来であれば前述のワーグナーに収録すべきところ、収録時間の関係で分けてのカップリングとなりました。ご了解ください)。その後のムラヴィンスキー自身の詩の朗読音源は貴重です。そして、DISC3の「モスクワ河」と「ルスラン」も秀逸です。「ルスラン」はメロディア盤の凄まじい突進とほぼ同様に、鉄壁のアンサンブルが聴きもの。ライヴという制約のなかで、技術だけではなく、ここまで完成された音楽を披露できたムラヴィンスキーと、当時のレニングラード・フィルはまさに孤高でした。もしくはオーケストラの最高到達点のひとつと言って良いでしょう。その至高の演奏を、今回の企画ではマスターから再度見直し、現在の最高技術で新たにしたのが今回の復刻です。初期スペックのデジタル録音というハンデがありながらも、音楽的な面を損なわず、未来に残したい録音として仕上げました。ぜひその響きと音色を堪能ください。

ムラヴィンスキーの演奏をもっと良い音、もっと良いバランスで聴きたかったというのは世界中のリスナーの心情です。それらの条件に合致する音源がいかに少ないかは周知の事実ですが、メロディアをはじめこれまでの音源ではバランスに難があった曲も多く、当時の姿を十分伝え切れていたとは言えません。これらの音源も完全に払拭できてはいませんが、今回、最新のマスタリングにおいてはマスターを重視しながら音楽的要素を従来以上に残すべく、細心の注意を払い復刻を行いました。この機会に、高音質化により少しでも往時のムラヴィンスキーの神髄に近づいた最良の音源を残したいと考えた次第です。

ビクター保有のゴステレラジオ提供のマスターは、元々デジタルでのみ残されていました。そのため、今回のSACD化にあたっては2022年にフェドセーエフの一連の復刻の際に行ったビクターの「K2」テクノロジー(K2HD)を用い、最新のマスタリングを行った上でSACDハイブリッド盤として新規で復刻します。尚、ビクターでは市販盤として一度リマスター盤を発売していますが、今回の最新復刻では元のマスターに遡り、あらためて取り込みを行った上でマスタリングを行いました。「K2」の技術を使い、いくつか比較の上でCDマスターを192kHz/24bitにアップコンバートすることで原音の追求を図っています。SACD層だけでなくCD層でもその差を感じることができます。

尚、解説書には初出時の各盤解説や曲目解説、各種写真(モノクロ)を掲載し、新規で来日時にムラヴィンスキーの実演に接した平林直哉氏による序文解説を収録しました。資料としての価値も高いです。また、ジャケットには初出時のデザインを、一部文字等を変更の上で使用しています。

(3/4)

タワーレコード(2023/11/17)

<K2HDマスタリングとは>

「原音を追求したK2HDマスタリング」

「K2」テクノロジー(K2HD)では、失われた音楽情報を解析することで、それぞれに異なる倍音成分を持つ各楽器ごとの音色の復元や、演奏者の音楽表現の再現までを可能にしています。本作のマスタリングでは、当時のディレクターとレコーディングエンジニア立合いの元、「K2」の技術を使い、CDマスターを192kHz/24bitにアップコンバートすることで原音の追求を図りました。SACD層だけでなくCD層でもその差を感じていただけるものと思います。

■「K2」とは

日本ビクターとビクタースタジオが共同開発した音源デジタル化における高音質化情報処理技術です。

■「K2」の理念

「元の状態に戻す・復元する」「変質させない・オリジナルのまま」、この2つの指針に基づき、「アーティストの拘りの音をオリジナルのままに再現する」これが「K2」の理念です。

■22.05kHz以上の復元(失われた情報の復元)

音は多くの倍音により構成されており、その倍音はデジタル化で失われてしまいます。 「K2」は、失われた音楽情報を時間軸で解析し、デジタルマスターで失われた再生周波数22.05kHz以上の周波数を再現することにより、各楽器ごとの倍音の音色や、演奏者の表現を復元し、オリジナルマスターと同等の音楽表現を再現しています。

■本作独自のマスタリング

本作は、K2HDによりCDマスターを192kHz/24bitにアップコンバートし原音の追求を図りました。周波数領域ではなく時間軸で処理をする「K2」だからこそ実現可能な技術です。

(4/4)

タワーレコード(2023/11/17)