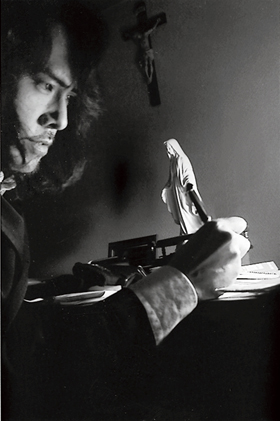

佐村河内守

音楽との対峙に求めるもの

「僕にとってはベートーヴェンが心の師です」

ある音楽と対峙するとき、私たちが最終的に求めるのは、その中に真実な音が含まれているかどうかだけではないだろうか。佐村河内守の『交響曲第1番』には、それがある。彼が広島の原爆被爆2世であり、ある時期から全聾となり、重い症状と闘いながら作曲を続けている、といったこととは別に、客観的に作品だけを聴いてみても、そこには熾烈なまでの真摯さがあり、確かに心を打つものがある。

──レコーディングで指揮した大友直人との意見交換は?

「特にありません。自分なりの鉄則というものがありまして、頭の中で完成させた自分の作品は、一度腹を痛めて生んでしまったものですから。楽譜に書いてあるとおりにやってください、それだけです。リハにも立ち会わないです。もともとこの曲は生きているうちに演奏されるとは思っていなかったんです。いつか時代が変わって原点回帰して、誰かがこの楽譜を拾って、演奏されたらいいなという気持ちで書いたので」

──〈Hiroshima〉というタイトルは?

「最初はありませんでした。絶対音楽主義者だったんです。ただ根本的には、広島を思い、父母や死没者の人を思い、原爆や放射能の影響で苦しんでいる自分を含めた2世、3世の人たちのことを思って完成させた交響曲ですから」

──なぜ交響曲なのですか?

「母がピアノ教師だったので最初はピアノから入りました。けれど6歳の頃に『田園』交響曲と出会って、そのインパクトが衝撃的過ぎたのです。当時子供の自分の大変無知な考えで、ジャケット裏の楽団員の人数を見て、このすごい交響曲はみんなで作ったんだと思った。でものちに知ったのです、作曲家という仕事があって、ベートーヴェンがたった一人でこれを作ったのだということを。そういう職業があるんだったら、自分も書ける人になりたいと思って。すごく交響曲に対する思いは強かったです。

17歳から真似事のように作り始めて、12曲交響曲がありましたけど、それをなぜ捨てることになったかというと、耳が全く聞こえなくなって、内側からしか音を見出せなくなって、そのとき初めて自分流の、必然的に内側でしか生まれてこない作曲法を見つけたときに、これは自分にとって真実の音だろうと思ったんです。いままで作ってきたものは作為くさくてしょうがなくなって、それで破棄して、また1番から出直して、これを書き上げたんです」

──特に影響を受けた作曲家は?

「僕にとってはベートーヴェンが自分の心の師で、年を重ねていくうちにバッハとか、中世のビクトリアのポリフォニーの美しさに魅了された時期もありました。ブルックナーとかマーラーは規模的な問題で想起させるものがあると思うんですが、自分の中ではベートーヴェンです。聴く方によっては気づいてくれるかなと思うんですが、出来上がって、このしつこさはベートーヴェンだな(笑)と。主題労作のあのくどさ、骨までしゃぶりつくすようなやり方というのは、マーラーにはないし、気持ちがころころ変わっていくようなところも、この曲にはないと思います。ただ、譜面を見てもらえばわかるんですけど、マーラー同様、全く同じことはしていません。繰り返しはない。必ずどこかは変わっていると思います」

──文学や詩の世界との関係は?

「埴谷雄高の『死霊』とかは結構音楽にしています。ピアノ曲ですけど。美術よりは哲学ですね。バタイユとかヘーゲルあたりはかなり自分の中で消化されて音楽になっています」

──自然は音楽のきっかけですか?

「今日みたいに外出して誰かと会う日は、目指す日と言っているんですが、1週間くらい前から大量の薬を投与していて、今度は副作用との戦いが昨日まであったんです。いまは強烈な安定剤のおかげで、半分頭はぼうっとしているんです。普段は寝込んでいることが多いし、医者からは光が直接目に入ると発作がおきやすいということがわかっているから、めがねをかけなさい。帽子をかぶりなさい、暗い部屋にいなさいと。元気なときは、本当に森が大好きだったし、いまも妻に連れて行ってもらって、ときどきそういう空気を吸ってインスピレーションを得ようとか、意図的にありますけど、必然的には〈闇〉です。〈闇〉の中で一番インスピレーションが得られる。

人間は誰でも、僕よりも重い障害を持った子供たちじゃなくても、苦しみを持っているし、借金にしても夫婦生活にしても、会社での揉めごとでもそうです。その人が持っている苦しみというのは、その人にとっては代えるものがないほど苦しいもので、本当はみんな〈闇〉は持っている。闇に落ちて初めて小さな尊い光に気づくことってあると思います」

──津波や福島の事故については。

「放射能に対しては誰よりも敏感に感じています。これまで原発をのほほんと見逃して、核兵器としての核しか考えていなかったと思うんです。今思うのは現場に行ってみたいです。でも僕は何かが起こったから、すぐにレクイエムを書いたりするような、安易なことはしません。やっぱり現場を見て、本当に書きたくなったら自然に書くだろうし」