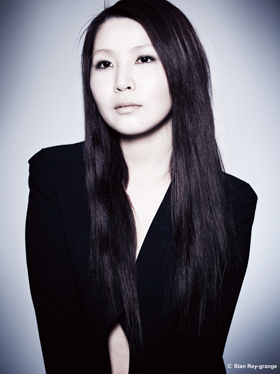

[インタヴュー]世武裕子

細部は肉体に宿る

音楽でも映画でも美術でもそうだが、我々があるアーティストに興味をいだき、その作品を面白いと思うのは、そこに作家性というものが存在するからだろう。個性、と言い換えてもいいかもしれない。世武裕子の場合、はじめから終わりまで繰り返し鳴り続けるピアノが、彼女の作家性を最も明瞭な形で示している。なぜ、彼女は一瞬たりとも休むことなくピアノを弾き続けるのか?

例えば、最新アルバム『アデュー 世界戦争』の冒頭に収録されている、ソロピアノ曲《ウィンブルドン世界選手権》の場合。

「女子シングルスの決勝でシャラポワみたいな選手が『ヒャー』とか叫びながら戦っているのをテレビで見ると、細部まで〈景色〉を表現したくなって、自然とピアノの音が多くなっていくんです。決勝の観客席を見てみると、貴族のオバサンがお金があるので見に来ているけど、試合そのものにはあまり興味がなくて、隣の人と無駄話している様子がテレビに映る。それを見ているこっちは、できたら本場で決勝戦を見たいけど、お金もないからそれができない。そのギャップ、社会的な落差の激しさ(笑)。そういう〈景色〉を、音楽で説明したいんです」

世武は、その〈景色〉を秩序立てて構築するのではなく、まずは〈肉体化〉することで音楽を表現していこうとする。

「私は〈肉体派〉なので、作曲する時は弾きながら覚えます。作曲ツールなども使いません。少しくらいメモをすることはありますが、ガーッとアイディアが浮かんできた時にいちいち楽譜に書いていたら、全然間に合わない(笑)。そこで何度も何度もピアノで弾きながら、覚えてしまうんです。すると、繰り返しているうちに次第に〈景色〉がはっきり見えてくるので、そのまま最後まで突っ切っていくみたいな」

この話を聞いて、なぜか蓮實重彦のことを思い出してしまった。かつて蓮實が著したフランス語教科書『フランス語の余白に』は、学習者にひたすら例文の書き取りを強要し、フランス語の〈肉体化〉を強要する内容で多くの学生を驚愕させたが、世武の音楽はそれに近いかもしれない。蓮實といえば映画だが、世武は『ジュラシック・パーク』を見てハリウッドの映画音楽に目覚め、パリのエコール・ノルマルでガブリエル・ヤレドに師事したという経歴の持ち主である。

「はじめからヤレドに就こうと思ってフランスに留学したというよりは、自分が気になっていた『ベティ・ブルー』『IP5』『ラマン』の音楽の作曲家をクレジットで確かめたら、たまたまみんなヤレドだった、という感じです。彼の教えでとても印象に残っているのは、『僕は自分が理解しているものを、すべて若い世代に教えたい。後進の世代に譲って自分が退きたいからではない。そうすることで、また新しいことを学べるから、僕にとってもプラスになるんだ』。非常にクリアな先生ですが、時にはジョギングや息子さんの話をしたり、とても気さくな人です。先日も、ヤレドが音楽を書いているとは知らずに『シャネル&ストラヴィンスキー』を見て驚き、映画館を出てすぐにメールしたら、『あれ、これを作曲したこと、君に教えてなかったっけ? 忙しすぎて忘れてた』と(笑)」

ホウ・シャオシェン監督『非情城市』の舞台、九份にオマージュを捧げた《台湾人と一杯のお茶》から、いまの混迷の世界状況に対して世武なりのメッセージを投げかけた《アデュー 世界戦争》まで、彼女が見た〈景色〉を〈肉体化〉している今回のアルバム。ピアノと弦楽四重奏のインストゥルメンタルだけで構成されていることもあり、架空のサウンドトラックのようにも聴こえてくるが、最後は異色のヴォーカル曲《75002》で締め括っている。

「友達の名前を羅列して歌っただけなんですけど、敢えて歌詞を載せるまでもない、みたいな。要するに、高尚な内容の重いアルバムを作ったわけではなく、『みんな正直で楽しかったら、それでええやん』と。滋賀県生まれの関西人なので(笑)」