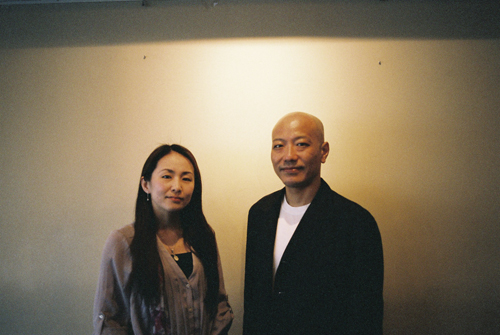

西山瞳&安ヵ川大樹

Daiki Musica レーベル 20枚目のアルバムは2人のデュオ

──デュオというのは……。

西山:ふつうにおしゃべりするのとおなじで、相手のだす音に100%集中できるのがおもしろいです。

安カ川:僕の場合、どの編成でも発信しているものは変わらないと思っています。コール・アンド・レスポンス──トリオだったら3人だし、カルテットなら4人になる。ソロならひとりで弾いているけれど、でた音をイメージして、フィードバックして、また弾く。発信して、またとりこんで発信して。

──弾く行為があり、でてきた音がある。そこで自分とはひとたび「切断」し、そのなかでつくってゆく?

安カ川:客観視しているものがあって、それプラス、ダイレクトにだしているものがある。自分の音を味わいながら、また、それをとりいれて広げていく、紡いでいく。それをひとりでやるのがソロで、2人のときはデュオで、と。

西山:安カ川さんのソロ・ライヴに行ったとき、すっごくおもしろかったんですよ。あのソロがあって、そして、ひととやる、というのがよくわかった。

安カ川:ピアノのひとであっても、でた音に対して、というのはおなじだとは思いますね。

──安カ川大樹の2枚、『TRIOS』『VOYAGE』を、先に語られた〈発信〉と捉えて対照させてみる。

安カ川:自分自身、ジャズというフィールドでずっとやってきているけれど、自分の立ち位置をずっと探していて、たとえばソロをやっているときに、もっとも自分の立ち位置なのかなと思ったりします。ジャンルに分けると何なのか、自分でもよくわからないけれど、ソロがパフォーマンスというかたちで発展させて行きたい。

──『VOYAGE』でのスタンダード曲は、え?これをベース・ソロで? と思わせられたり。

安カ川:『弾きたいな』というのがある。スタンダードであればあるほど、距離感も測りやすいし、メロディとかひびきとか、サウンドが明確なので、それに対してストレートに弾くこともできるし、かなり抽象的に表現することもできる。その意味で、題材として、聴き手もこの曲はこうなるのかと和みながら聴ける要素もあるんです。

──西山瞳はもちろんピアニストだが、〈作曲〉にもつよく傾注する。

西山:自分が書いた曲なんですけど、〈楽曲そのもの〉がひとりの共演者というか、なんか、自分を高めてくれるものでありたいので、あまりイージーな曲より、自分がそれによって引き上げられるような曲を書きたいと思うんです。いろいろなタイプのものにトライしていきたいな。でも、軸は自分をあげてくれるものをつくりたい。

──安カ川大樹の作曲、とは。

安カ川:メロディが優先になりますね。鼻歌みたいにできたのを、コードづけしてゆくことが多い。同時のこともありますけれど、どちらかといえばメロディ、うた、が先。いろいろなひとに弾いてもらいたいと思っているんです。簡潔に、『え?これだけ?』(笑)みたいなね。譜面上は平易なかんじだけど、ずっと弾きつづけられるようなもの、初見で弾けるけど、また次にこれをやってみたいと思えるような曲を書きたい。

──同時期に2枚の、デュオのアルバム──『エル・カント・デルス・オセルス』、ギターの馬場孝明との『アストロラーベ』、がリリースされ、かなり異なったものとなっている。

西山:『アストロラーベ』はめちゃめちゃ楽譜に記していて、他方、『エル・カント・デルス・オセルス』はあまり書いてない(笑)。安カ川さんと一緒にやるうえで一番いいかたちは、ソロが生きるということ、ヘンに書きこむというよりもその自由さ、対話的に広がっていけるものでしたから。

──ゆったりと、うたう、というような……

安カ川:コンセプトとして、そういうのがあったのは事実です。録音した空間も自然のなかにあるスタジオで、前の日からはいって、別々に、好きなように弾く時間が持てたり。空間に馴染んだんですね。こう録れることは難しい。そういう意味では自信作です。

西山:わたしにとっては全然違う性格の違うものを一緒にリリースできて良かったな、と。

──2人のミュージシャン、ともに、音色の美しさに耳がゆく。『アストロラーベ』ではえる西山瞳のクリスタルのようなひびき。それが『エル・カント〜』ではもっとしっとりと抑えたものとなり、安カ川大樹ののびやかな弓弾きと調和する。

西山:2枚とも、録音のときにストレスがなかったんです。『エル・カント〜』では、スタインウェイのピアノがちょっと古くて、だからこそそうした接し方ができたし、『アストロラーベ』はイタリアのファツィオーリ社のショールームで、イレギュラーな環境だったけれど、こちらは慣れ親しんでいるところだったし。環境が良かった!

お二人の最新情報はこちらで!