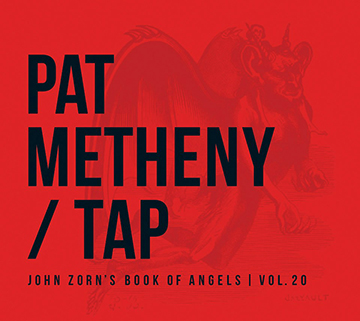

異形の証明。パット、ジョン・ゾーンのユダヤ・ジャズ叢書に挑む。

パット・メセニーのジョン・ゾーン曲集。交わるとはまったく誰も予想していなかったふたつの線が交錯したのは、パットの申し入れによるものらしい。インタヴューやライナーによれば、パットはゾーンの音楽をずっと聴いてきたそうでこの「Book of Angel」というシリーズも全部聴いている、とか。おそらく本当だろうと思うのは、社交辞令でこんなものをしこしことひとりで(ドラムのアントニオ・サンチェス以外はすべての楽器をパットが演奏。オーケストリオンも参加)創ったりはしないだろうからだ。

ゾーンはあるインタヴューで「パットは音楽家の頭のなかに入る天才だ」というようなことを言っている。ゾーンにしてみれば、自分が書いたスコアを、こんな風に組み上げていった音楽家はいなかったのだろう。アレンジも演奏スタイルもパットが持てるものを全部投下したと言わんばかりの力作。には違いないのだけれど、なんなんだろうか、時代の音楽的感覚や文脈からすっぱり切れてるこの感じ。「解釈」なんて茫洋としたもんじゃない。脳髄をぎゅるぎゅると遡りゾーンの頭のなかを隈なく探索していくパットの執拗かつメカニカルな求道の軌跡を、ぼくは本作に聴く。そこには、抽象概念というものがおそらくない。ただひたすら具体的な音が、ゾーンの脳細胞に対応して連なっているようにぼくには聴こえる。その音のなんとクリスタルクリアなことだろう。

かつてオーネットに挑んだときにも、おそらくパットはこういうやり方をしたはずなのだった。結果、ジャズの歴史からぽっかりと浮かびあがった異形の作品が生まれでた。本作も、きっとそういうものとして残ることになるだろう。いや作品だけじゃない。パットという人そのものが、歴史からぽっかり浮かび上がった異形の存在だったか、と改めて思う。ユダヤをモチーフにしたヘヴィーな素材をもってしてすら、その音楽がエヴァーグリーンなのはなぜだろう? どうしてそんなことが可能なのだろう? 驚異と、一抹の不気味さとともに、いま改めて問うてみよ。