Naxos~2025年5月発売新譜情報(9タイトル)

CD(9タイトル)

■作品詳細

今回はナクソスのブラジル音楽シリーズから、ゲーハ=ペイシの交響曲集に、世界初録音となるアダンのバレエ「グリゼルディス または五つの感覚」、ヴァインベルクのチェロとオーケストラのための全作品を収録したアルバム、ロシア・ピアノ三重奏曲の歴史第6集はラフマニノフの「悲しみの三重奏曲」第1番&第2番、中国の作曲家ジャ・ダーチュンの「梨园(りえん)の印象」など、世界初録音を含むCD9タイトルがリリースされます。

![]()

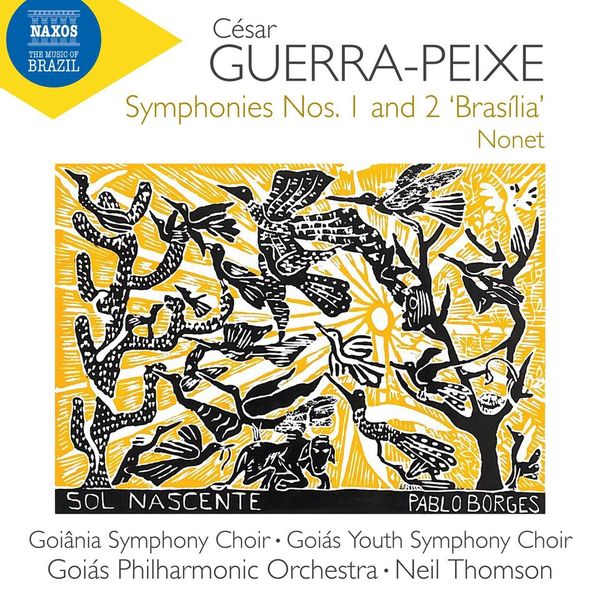

セーザル・ゲーハ=ペイシ(1914-1993):交響曲第1番、第2番、九重奏曲

ニール・トムソン(指揮)ゴイアス・フィルハーモニー管弦楽団

※国内仕様盤には木許裕介氏(指揮者/日本ヴィラ=ロボス協会会長)の日本語解説が付属します。

ナクソスがブラジル外務省の提携で進めているブラジル音楽のシリーズ、最新盤は20世紀ブラジルの作曲家セーザル・ゲーハ=ペイシの交響曲集です。彼の2つの交響曲は、同じ作曲家によるとは思えないほど対照的な作風を示しています。

1937年、ゲーハ=ペイシは新古典主義とナショナリズムの影響を受けていましたが、ハンス=ヨアヒム・ケルロイターの指導のもとセリエリズムに傾倒。しかし6年間の作曲活動の後、このスタイルを放棄し民族主義的な美学へと回帰しました。交響曲第1番は、セリエリズム時代の代表作で、約20分の短い作品。ロンドンでBBC交響楽団により初演され、ヘルマン・シェルヘンも演奏しました。木管楽器1(第2クラリネットを追加)、トランペット、ティンパニ、ピアノ、弦楽器という簡潔な編成が特徴で、放送オーケストラでの演奏を念頭に置いて書かれています。また、この時期の最も重要な室内楽作品の一つが九重奏曲です。フルート、クラリネット、ファゴット、トランペット、トロンボーン、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ピアノのために書かれ、1948年にシェルヘンの指揮で初演。厳格なセリエリズムを採用し、旋律やリズムの繰り返しを避けた作風が特徴です。その後、ゲーハ=ペイシは民族主義的な作風に回帰し、交響曲第2番「ブラジリア」を作曲。この作品は、1960年にブラジルの首都「ブラジリア」建設を記念するコンクールのために書かれたもので、優勝作品には当時としては高額な賞金が用意されていました。多くの作品が提出されましたが、どれもも1位を獲得することはなく、ゲーハ=ペイシの交響曲第2番、クラウジオ・サントロの第7番、ホセ・グエラ・ビセンテの第3番が2位となり、賞金は授与されることなく、この結果に落胆したゲーハ=ペイシは、以後交響曲を作曲することはありませんでした。国家的な祝賀行事用に書かれただけあって、第1番とは対照的に、わかりやすくノリやすいメロディやリズムが効果を意図して使われており、1963年のリオデジャネイロでの初演も成功を収めました。合唱はヴォカリーズ主体で全体の響きに溶け込みつつ、壮大なスケール感を演出。最終楽章の中間部では工事の停滞を暗示するかのような場面もありますが、やがて労働者たちに向けたクビチェック大統領の演説の録音が流されると音楽は勢いを増し、壮大なクライマックスとなって曲を閉じます。

※国内仕様盤には木許裕介氏(指揮者/日本ヴィラ=ロボス協会会長)の日本語解説が付属します。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

世界初録音

アドルフ・アダン(1803-1856):バレエ・パントマイム「グリゼルディス または五つの感覚」(2枚組)

ダリオ・サルヴィ(指揮)ソフィア・フィルハーモニー管弦楽団

バレエ『ジゼル』や『海賊』で広く知られるアドルフ・アダン。これらの作品は19世紀のロマン派バレエの発展に大きな影響を与えました。このアルバムに収録された『グリゼルディス または五つの感覚』はアダンの11番目のバレエ曲。ボヘミアの皇太子エルフリッドがモルドバの王女グリゼルディスに会うために旅をする中で、愛の探求をテーマに、五感の活性化による発見が描かれています。合唱、ソプラノ独唱、ハルモニウムなども用いられた色彩豊かで革新的な作品で、当時の著名なダンサー、カルロッタ・グリジやリュシアン・プティパが主演を演じ1848年にパリ・オペラ座で初演されました。オーベールの序曲シリーズで素晴らしい演奏を披露したダリオ・サルヴィが、ここでも華やかな音色を聴かせます。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996):ヴァインベルク:チェロと管弦楽のための作品全集

ニコライ・シュガーエフ(チェロ)、ユーリ・メディアニク(指揮)チュメニ・フィルハーモニー管弦楽団

ヴァインベルクが生涯に作曲したチェロとオーケストラのための全作品を収録したアルバム。

1948年にわずか4日間で書かれたとされる「チェロ・コンチェルティーノ」は、音楽学者マナシル・ヤクボフの遺品から発見された、チェロ協奏曲の原型とも言える作品です。弦楽器のみを伴奏とするコンパクトな4楽章構成で、物思いにふけるような旋律が弦と巧みに交わりながら高揚し、カデンツァを経て、終楽章で静かに幕を閉じます。同年に着手された「チェロ協奏曲」は1956年に改訂され、1957年にロストロポーヴィチの独奏で初演。ロマン派の伝統に則った構成とフルオーケストラによる色彩豊かな書法が特徴で、ヴァインベルク作品の中でも特に演奏機会の多い大規模な作品です。民謡風の旋律に始まり、イディッシュ音楽のリズムが用いられた第2楽章、戦闘的な緊張感を湛えた第3楽章、そして終楽章では冒頭の旋律が回帰して締めくくられます。

1952年から53年のチェロと管弦楽のための「幻想曲」は、ダニール・シャフランによってピアノ版が1953年に初演されたものの、管弦楽版の初演記録は残っていません。協奏曲的要素を持ちつつも自由な構成を採り、抒情性と劇的な対比を兼ね備えた、ヴァインベルク中期の傑作のひとつです。

ニコライ・シュガーエフはモスクワ音楽院でチェロを学び、その後ルガーノのスヴィッツェラ・イタリアーナ音楽院でエンリコ・ディンドにも学びました。近年は指揮活動にも注力しています。ここでは技巧を誇示することなく悲哀を帯びたドラマティックな音楽をじっくりと聴かせます。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

ロシア・ピアノ三重奏曲の歴史 第6集 - ラフマニノフ:悲しみの三重奏曲第1番、第2番

ブラームス・トリオ

NAXOSの人気シリーズ「ロシア・ピアノ三重奏曲の歴史」。ここからは“銀の時代”と“アール・ヌーヴォーの時代”に焦点を当てていきます。幕開けを飾るのはラフマニノフの2つの悲しみの三重奏曲。どちらも彼がモスクワ音楽院在学中に書いた作品です。第1番の美しいテーマは、エピローグで葬送行進曲に変化し、チャイコフスキーの訃報を受け書かれた第2番にも苦しみと死の象徴が随所に織り込まれており、ラフマニノフが好んだ「怒りの日」のモティーフや鐘の音が組み込まれ、passus duriusculus(下降する半音階)が死の象徴として繰り返されます。終盤では、正教会の典礼の旋律「聖人たちに安らぎを」が響き、容赦なく迫る時の流れを暗示します。ブラームス・トリオは、1990年に結成されたロシアを代表する室内楽団の一つ。タチアナ・ガイダモヴィチやルドルフ・バルシャイらの影響を受け、メンバーはモスクワ音楽院の教授を務めています。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

ドニゼッティ(1797-1848):歌劇《ランメルモールのリュシー》(フランス語版)(2枚組)

ピエール・デュムソー(指揮)オーケストラ・リ・オリジナーリ(古楽器使用)、他

ドニゼッティは、フランスの聴衆のために自身の傑作悲劇《ランメルモールのルチア》(1835年ナポリ初演)をフランス語台本による《ランメルモールのリュシー》(1839年パリ初演)として改作しました。この改作に当たって、作曲家はイタリア語の台本を単にフランス語に置き換えるのではなく、登場人物の何人かを入れ替えた上、台本の歌詞と音楽に少なからぬ変更を加えました。パリでの初演は好評を博し、オリジナルの《ランメルモールのルチア》に批判的だったベルリオーズも、この改作版を高く評価したことが知られています。

2021年のドニゼッティ音楽祭で《愛の妙薬》のアディーナ役を歌い、絶賛された新星ソプラノ、カテリーナ・サーラが題名役に挑戦。新人らしからぬ安定した技巧と伸びやかで豊かな美声が〈狂乱の場〉では圧倒的な歌唱となり、聴き手を震撼させずにはおきません。また、ドニゼッティ音楽祭での本公演がイタリア・デビューとなったフランスの俊英ピエール・デュムソーが、19世紀のオペラをピリオド楽器で演奏する目的で創設されたオーケストラ・リ・オリジナーリと、ミラノ・スカラ座アカデミー合唱団を率い、《ランメルモールのリュシー》のドラマと音楽を陰影豊かに描き出しています。

(ナクソス・ジャパン)

同内容の映像

DYNAMIC

DVD…DYNDVD38030

Blu-ray…NYDX-50368(国内仕様盤)

DYNBRD58030(輸入盤)

![]()

エーリヒ・ツァイスル(1905-1959):歌曲集 第3集、バルバラのための小品

サラ・ハーシュコヴィッツ(ソプラノ)、ソマン・ジェーガル(ピアノ)、グロリア・チェン(ピアノ)

エーリヒ・ツァイスルは幼少期から音楽の才能を示し30歳までにはウィーンを代表する作曲家の一人とみなされていました。しかし、1938年のドイツによるオーストリア併合を受けてアメリカに亡命。ハンス・アイスラーの紹介で映画音楽に携わりましたが、製作主との意見の違いなどにより、その才能を十分に発揮することはできなかったようです。亡命後には歌曲の作曲を行わなかったため、1938年の「Komm süsser Tod」が最後の曲となります。アルバムに収録されているピアノ曲は、彼の娘バルバラのためのもので、若い学習者向けに書かれた易しいながらも魅力的な作品が並べられています。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

音楽の合言葉 - ギター三重奏のための作品集

ヴォルテッラ・プロジェクト・トリオ

2017年に結成されたヴォルテッラ・プロジェクト・トリオは、印象派や地中海の民俗音楽、映画音楽などをギター三重奏で演奏するアンサンブル。2022年にギター製作家ホセ・ルイス・ロマニリョスに捧げるデビュー作《Medio Siglo》を発表。2023年にはギター財団アメリカ大会で米国デビューを果たし、その革新的なアプローチが国際的に高く評価されています。このアルバムは、文学、舞台、映画といったストーリー性のある芸術からインスピレーションを受けた音楽をテーマに構成されており、彼らの名技と音楽性がいかんなく発揮された1枚です。バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」は、リズミカルな躍動感と明るさと悲劇とを兼ね備え、時代を超えて愛される傑作。アンサンブルのメンバー、ルカ・イゾラーニによる「Note fuori campo」は、映画音楽で世界的な名声を博したイタリアの作曲家ニーノ・ロータへのオマージュ。マノス・ハジダキスは1960年の映画『日曜はダメよ』で第33回アカデミー賞の主題歌賞に輝いた作曲家です。「ポルノグラフィア」は同名の劇作品から生まれた音楽で、ニーノ・ロータに通じる明るさと寂しさが混じった音楽。ラヴェルの《マ・メール・ロワ》は、繊細で洗練された音楽により、幼少期の記憶と詩情を呼び起こし、グリーグの《ペール・ギュント》からは特に舞曲が採られています。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

モーツァルト:管弦楽舞曲のピアノ・トランスクリプション集

トゥン・グエン(ピアノ)

ベトナム出身のピアニスト、トゥン・グエンによるモーツァルトの舞曲集。1772年から1782年にかけてモーツァルトが主にザルツブルクに滞在していた時期に作曲された作品が収録されています。宮廷楽団の首席ヴァイオリン奏者に就任した彼は、職務の一環として楽団のために舞曲を作曲することが求められましたが、これらの編曲の多くは自宅での演奏を目的として作られたものと考えられます。コントルダンス K.269bはコロレド大司教の甥で後にモーツァルトの後援者となるツェルニーン伯爵に捧げられたものですが、鍵盤用の編曲は4曲のみがミヒャエル・ハイドンによる写本を通じてのみ伝わっており、真の編曲者がモーツァルトかどうかには疑問が持たれていまます。行進曲 K.408-1(383e)は、唯一ウィーンで書かれた曲。コンサートの幕間用の作品をコンスタンツェのために鍵盤用に編曲したものです。グエンは歴史的演奏実践に基づき、リピート部分での装飾や即興を取り入れた演奏を展開しています。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

世界初録音

ジャ・ダーチュン(1955-):交響的協奏曲「梨园(りえん)の印象」

リン・ダーイエ(指揮)深圳交響楽団

現代中国を代表する世界的な作曲家ジャ・ダーチュンの「梨园(りえん)の印象」。2019年の中華人民共和国成立70周年を記念して委嘱されたこの作品は、中国文化の継承と国際的発信を目指しています。「前奏曲」「カプリッチョ」「即興曲」「ラプソディ」の4楽章で構成された協奏曲のツィクルスで、それぞれ四川、崑、北京、秦に伝わる歌劇からインスピレーションを得ており、各楽章では中国伝統の打楽器、笛子(竹笛)、二胡、スオナ(チャルメラ)が活躍、独特な音色がオーケストラの響きと絶妙に融合しています。各楽章を独立して演奏することも可能なこの作品は、従来の協奏曲の枠を超えたドラマチックなテクスチャを感じさせるとともに、過去と現在、東洋と西洋を結びつける新しいモデルを創出しています。

(ナクソス・ジャパン)

![]()

2025年4月発売タイトル

カテゴリ : ニューリリース

掲載: 2025年04月16日 14:00