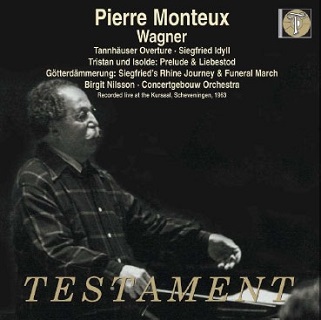

モントゥー&コンセルトヘボウ、ニルソン~ワーグナー・プログラム(2枚組)

生涯、ワーグナーを愛したモントゥーが最晩年に行ったワーグナー・プログラムのコンサートの記録!カルロス・クライバーも舌を巻いたといわれる指揮法が生む、煽情的なワーグナー!!

フランスとワーグナー。ワーグナー愛好家にとって、それは相性がいいとは言えないものであります。それ以前に、ワーグナーの音楽をパリの楽壇は「不協和音だらけの聴くに耐えない音楽」と評価していました。そんな中にあっても、モントゥーは15歳の頃からワーグナーを敬愛し続けてきました。超人的な記憶力を誇ったモントゥーは、ワーグナー作品のほとんどを諳んじていたといいます。(モントゥーはベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲を楽譜に書き出すことができたといわれている。)ヴィオラ奏者としてキャリアを開始したモントゥーは、弦楽四重奏団の一員としてブラームスの面前でブラームス作品を演奏したことがあります。この時、ブラームスはその演奏を「私の音楽を理解するにはフランス人が必要だ。ドイツ人の演奏は重すぎるのだ。」と絶賛したといいます。ドイツとフランス、時に対立する音楽性とも捉えられますが、実のところ、ブラームスの言うとおり、ドイツ音楽を理解するにはフランス的な演奏センスが必要とされるのです。すでに高齢であったモントゥーは、指揮台の上でほとんど動きませんでした。しかしながら、そこから紡ぎだされる音楽のテンポの確かさと指揮者の意図が楽団に伝達される様は、後に映像を見たクライバーが舌を巻いたという逸話が残されているほどです。

(テスタメント)

【曲目】

CD1 47分50秒

リヒャルト・ワーグナー1813-1883

1 《タンホイザー》序曲

2 ジークフリート牧歌

3 《トリスタンとイゾルデ》前奏曲と愛の死

CD2 38分05秒

《神々のたそがれ》

1 ジークフリートのラインへの旅

2 ジークフリートの葬送行進曲

3 ブリュンヒルデの自己犠牲

【演奏】

ビルギット・ニルソン(ソプラノ)

コンセルトヘボウ管弦楽団

指揮:ピエール・モントゥー

【録音】

1963年7月1日、スヘフェニンゲン・クルザールでのライヴ録音

(モノラル)

日本語ライナーノーツ

私のリヒャルト・ワーグナーへの愛情、ワーグナー作品への愛情がどれほどのものであるかは、決して誰にも理解されないであろう。その愛情は、常に私に付きまとい、時には、私自身が取りつかれてしまったかのように感じる。この状態はずっと続いている-私が 15歳のころから。

(ピエール・モントゥー)

ピエール・モントゥーが指揮した 1963年のオランダ・フェスティヴァルでの 2回のワーグナーのコンサートは、少々突飛な方法で聴衆の関心を引こうとした。 2夜目のコンサートは、スヘフェニンゲン・クルザールで 7月1日に行われ、このコンサートはヨーロッパ中のいくつかのラジオ局でライヴ放送された。このコンサートの「売り」は、ビルギット・ニルソンの出演だった。 1963年は、彼女の絶頂期であり、彼女の出演は奇跡的だったからだ。しかしながら、彼女はコンサート全体の三分の一ほどしかステージにはおらず、ある意味「疑似餌」に過ぎなかった。聴衆が聴くべきものは、扇情的な《タンホイザー》序曲から始まったピエール・モントゥーのワーグナーだったのである。

このコンサートを聴いた人々には、しばしば、 88歳のモントゥーが演奏中何をしていたのか?という質問が投げかけられた。実際には、彼はほとんど動かなかった。ステージ上には、 100人もの屈強なオランダ人が、弓を使い、金管を吹き鳴らし、ドラムを打ち鳴らしたわけであるが、彼らはみな動かないモントゥーその人が乗り移ったかのようだった。カルロス・クライバーが晩年、初めてモントゥーを映像で見た時、彼はこう記している。「私には超えられない。一杯飲んで、私がヴァイオリンの名手で(モントゥーはヴィオラ奏者としてキャリアをスタートさせた)今、セイウチ髭を生やした 86歳だったとしよう。果たして、明確なテンポや指揮すべきアイディアを維持することが出来るだろうか?」

1925年に電気的録音物が初めて発売になった時、モントゥーは 50歳だった。しかし、それまでにすでにモントゥーはコンサートの電気媒体によるリリースに夢中になっていた。つまり、この嗜好の変化は年齢によるものではない。モントゥーは年を重ねるごとに、演奏がきらびやかになって行くようにさえ思えた。 1957年、 82歳でアメリカからヨーロッパへ帰還した後は、モントゥーのオーケストラ選択がこの状況を支えた。ひとつはロンドン交響楽団であり、この楽団は 1961年より 25年契約で主席指揮者に迎えられたところである。もうひとつは、コンセルトヘボウ管弦楽団である。このオケは、指示がなくとも尋常ならざる方法で燃え上がるような演奏をするアンサンブルという評判を得ていた。モントゥーはこのオケを「第一指揮者」(伝説的創設指揮者、ウィレム・メンゲルベルクの効果的代役として度々登壇した。)であった 1924-34年から熟知していた。

ワーグナーが初めてモントゥーの意識に上ったのは、パリ音楽院でヴァイオリンを教えたジュール・ダンベが《パルジファル》のリハーサルに誘った時だった。「多くのパリジャンたちがワーグナーの音楽を不協和音だらけで聴くに堪えない “les fuits de gaz”(ガス漏れ )と揶揄していた。そんな時、私は彼の和声法の熱心な生徒だった。渇望して《パルジファル》を聴いたのだが、その時その音楽の中に完璧な和声、完璧な解答、完璧な喜悦を見つけたのだ。」

1893年、モントゥーはパリの一流オケ、コロンヌ管弦楽団の首席ヴィオラ奏者となった。このオケは 1902年にシャトー・ド劇場でワーグナー・シーズンを受け持った。フェリックス・モットルが《トリスタンとイゾルデ》、ハンス・リヒターが《神々の黄昏》を指揮した。リヒターは当時最高のワーグナー指揮者であった。ワーグナーの親友であり、 1876年にバイロイトで《指環》の初演を行ったのも彼である。 1870年のクリスマスに、ワーグナーが妻のコジマの誕生日祝いにルツェルン湖畔で行われた《ジークフリート牧歌》の内々での初演もリヒターが指揮した。(この時、リヒターはクライマックスでわずか 13小節だけ登場するランペット・パートも請け負った。)モントゥーの演奏とワーグナー作品への深い理解に感銘を受けたリヒターは、モントゥーをバイロイト祝祭管弦楽団の首席ヴィオラ奏者に招いた。残念ながら、モントゥーはこの誘いを断らなければならなかった。当時もバイロイトで演奏することは大変な名誉であったが、音楽家はすべての費用を自身で支払う必要があり、モントゥーにはその余裕がなかったのだ。

若かったモントゥーは、ワーグナーのオペラのほとんどを記憶してしまったと言っているが、彼の驚くべき記憶力からすると、彼の主張は真実に近いと思われる。ロンドン交響楽団のメンバーのひとりが、 17曲のベートーヴェンの弦楽四重奏曲を記憶から楽譜に書きだすことが出来るか尋ねたことがある。モントゥーは無邪気に答えた。「君も知っているだろう。私にはあの傑作を忘れることなど出来ない。」

残念ながら、モントゥーがオーケストラやオペラ・ハウスからワーグナーの指揮を依頼されたことはほとんどない。彼の説明によると、「私の名前は、パリで生まれたピエール・モントゥーだ。ケルン生まれのクラウス・シュミットではない。人間の心が国境という概念に縛られて以来、私の人生のほとんどはベルリオーズ、セザール・フランク、ドビュッシー、ラヴェルそしてロシア系作曲家の演奏に捧げられてきたのだ。」そしてモントゥーはそれらの作品の演奏を超一流にこなしてきたのである。結局のところ、モントゥーが指揮者として地位を築いたのは、ディアギレフのバレエ・リュセでの活躍であった。 1911年、ストラヴィンスキーの半ば強制により、モントゥーは《ペトルーシュカ》の初演を任された。そしてこの功績により、ドビュッシー、ラヴェルをはじめとするフランス人作曲家の信頼を一挙に得ることとなるのである。

モントゥーは確かにオペラを指揮することが好きだったが、「たくさんの懸案事項のうち音楽が後まわしにされることが度々おこる歌劇場の雰囲気」を嫌っていた。ニューヨークの METを中心に、アメリカ滞在時の 40歳前後には非常に多くのオペラを演奏した。しかし、ワーグナーが議題に上ったことはない。アムステルダムの(残念ながら一夫一婦制からは程遠い)ワーグナー協会ですら、戦間期、モントゥーを定期的に招いてはフランスかイタリアのレパートリーの演奏を依頼した。

ワーグナーの政治的側面はどうであったであろうか?モントゥーは南フランス出身のセファルディム(ユダヤ人)である。 1914年、 39歳の時、モントゥーはフランス軍に徴兵され 2年間従軍している。ソアソンとヴェルダンの前線とアルゴンヌの塹壕の中で「不潔と退屈」な日々を過ごした。第二次世界大戦中、弟で俳優のアンリ・モントゥーはザクセンハウゼン強制収容所で亡くなっている。だが、これらの事実はモントゥーのワーグナーに対する態度には影響を与えなかった。 1916年、ニューヨークに到着した時、リヒャルト・シュトラウスの《ティル・オイレンシュピーゲル》をベースにしたバレエの上演を拒んだ。モントゥーの説明はこうである。「私はフランスの兵士だ。対フランスの声明にサインした作曲家の作品は振れない。」しかし、シューマンとワーグナーに話が及んだ際はこうも言っている。「彼らは亡くなっている。シュトラウスは生きている。」そして、休戦後には、シュトラウスへの拒絶に固執することはなかった。シュトラウスは個人的に嫌ってはいたが、モントゥーは1949年、シュトラウスが亡くなった際には、サンフランシスコ交響楽団との《英雄の生涯》のコンサートと録音で追悼の意を表した。

こうした問題にも関わらず、モントゥーが生涯を通して《トリスタンとイゾルデ》の愛の死を演奏した回数は、 1913年に初演した《春の祭典》と同じくらいだったと言われている。モントゥーは《トリスタン》に多くの影響を与えたベルリオーズの劇的交響曲《ロメオとジュリエット》の比類なき解釈者でもあった。

1960年代は、モントゥーは事実上、演奏したい作品を演奏することが出来た。 1963年はワーグナーの生誕 150周年であり、オランダ音楽祭でオール・ワーグナー・プログラムを実施するのに苦労もなかった。その夏、モントゥーの活動は非常に充実していた。 5月31日のウィーン音楽祭では、ロンドン交響楽団とオール・チャイコフスキー・コンサートを開催し聴衆を大いに驚かせた。ジョナサン・スヴェインは後に書いている。「それらのコンサートのひとつでは、誰もが自身の限界を超えた演奏をしたように感じた。アンサンブルが乱れるリスクを恐れず、音楽の全体像と即興的な自由感が完璧なバランスを保ったのである。」そして 1ヶ月後のオランダ音楽祭でのワーグナーでも同様のことが起こったのである。

ソリストを決めたのはモントゥーだった。ビルギット・ニルソンに関する絶賛を多く聞き、強く彼女との共演を望んだ。彼女のイゾルデにモントゥーが感動したか否かは明らかにされていない。ただ、ロッテ・レーマンやフランスの偉大なソプラノ、ジェルメーヌ・リュバンなどへの熱心な指導をニルソンには全くしなかった。しかしながら、劇場では誰の耳にもニルソンのイゾルデが抜きんでていた。オランダ音楽祭コンサートでの《神々の黄昏》における犠牲のシーンも同様だった。実際、ウィーンでのショルティとのスタジオ録音に勝ると考える人もいた。ラジオ放送は彼女の声を前方に聴こえ、スタジオ録音の人口的なサウンドに勝る点もあった。ニルソンの発語がより鮮明に味わえるのである。さらに興味深いことに、モントゥーのほうがショルティより速い。

学生だったころ、モントゥーはフォリー・ベルジェール(パリのミュージック・ホール)で演奏することで生活費を稼いでいた。「私のリズム感が形成されたのは、あそこだった。」モントゥーはジョージ・ガーシュウィンに言っている。その頃にはもうひとつの思い出がある。 18歳の頃、モントゥーはジェローソ弦楽四重奏団でリュシアン・カペーの後を引き継ぐことになった。ウィーンを訪問中、この四重奏団はブラームスの前で演奏する機会を得た。大作曲家は彼らの演奏を聴いて言った。「私の音楽を理解するにはフランス人が必要だ。ドイツ人の演奏は重すぎるのだ。」ワーグナー同様ブラームスの音楽を愛したモントゥーは、この言葉を生涯忘れることはなかった。

(c)Richard Osborne, 2015 訳:堺則恒

カテゴリ : ニューリリース

掲載: 2017年02月14日 00:00